“让更多文物和文化遗产活起来,营造传承中华文明的浓厚社会氛围。”为贯彻落实党和国家关于非物质文化遗产的重要指示,深入推进中华优秀传统文化的传承和发展,2023年6月24日至7月26日,青岛大学图书馆“小海豚”古韵遗艺探寻传承团队于山东省青岛市开展了为期33天的实践活动,实践覆盖青岛市崂山区、黄岛区、市北区以及李沧区。“小海豚”团队的“三下乡”社会实践旨在走出高校服务社会,推进非物质文化遗产的交流传播,增强中国民间传统手工艺的实践传承。

01 古韵遗艺进课堂

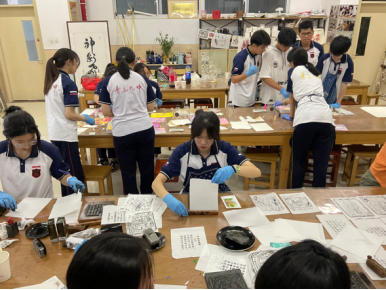

团队于6月24日赴山东省青岛市第九中学,以“非遗”文化与中国民间传统手工艺的学习、交流与传播为主题,与同学们分享、交流活字印刷术与水拓画两项非物质文化遗产项目。团队成员首先为同学们细致讲解了它们的发展历程和操作流程,随后指导同学们亲自实践体验活字印刷和水拓画。同时,团队还为同学们准备了附有青岛大学同学们的寄语的青岛大学明信片等礼品,帮助高中学子提前感受大学氛围,在兴趣中建立与青大有效沟通的桥梁。

02 国粹脸谱入社区

7月3日至4日,团队于青岛市市北区贮水山社区成功举办“绘脸谱,赏国粹”脸谱画体验活动。前期成员通过实地考察和组内培训等及时更改、完善活动方案。活动过程中,团队成员分享了京剧及脸谱文化的相关知识,并耐心引导小朋友们动手绘制脸谱面具。此次免费体验活动充满了趣味性和学习性,使孩子们在描摹、勾勒、涂色中感受到了非遗的魅力和中华优秀文化的博大精深,同时以“非遗进社区”的方式丰富了社区的文化生活。

03 捶草印花留记忆

团队成员于7月11日前往李沧区乐屋儿童美术馆指导小朋友们体验捶草印花这一古老的印染技艺。在此之前,团队已赴崂山区非遗小院向蓝染方面手艺人请教学习,为活动的顺利开展做了充足的准备。教学过程中,团队成员与小朋友们介绍了捶草印花的概念、由来及意义,并教给小朋友们直接锤染和版型锤染两种捶草印花方式,为孩子们的童年留下了珍贵的“非遗记忆”。

04 非遗魅力看市井

7月23日,团队成员们来到城阳区白沙河,在“赶集”中深入体会非遗文化,在采访手艺人的过程中感受非遗的魅力。我国有74%的非遗项目集中在乡村,目前青岛市共有国家级非遗项目16个,省级非遗项目74个,市级非遗项目207个。挖掘本市非遗,挖掘乡村非遗,拉近非遗和公众的距离,让非遗“潮”起来,“活”起来,“火”起来是此次非遗大集的目的之一,此次大集多样的活动形式也给成员们提供了非遗保护传承的新思路。非遗的“活化传承”是时代赋予我们的重要课题和使命,青年责任在肩。

05 柿染技艺在工坊

7月26日,团队成员搭建非遗传播交流平台,为青岛九中学子提供了一次与非遗技艺——柿染深度接触的机会。团队成员们与黄岛区青岛九中的学子们一同在崂山区柿染工坊进行非遗研究实践活动。团队首先拜访了手工艺协会以及青岛大学非遗研究专家,向专家们深入探讨了植物染等相关问题。在学习与交流中,团队成员基本掌握了柿染和薯莨染的染色原理、工艺流程,亲身感受到了“太阳之染”的独特艺术魅力,对非物质文化遗产与中国民间传统手工艺的传承与发展有了更深层次的理解。

“文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。”非物质文化遗产是中华文明源远流长、博大精深的重要见证。青岛大学图书馆“小海豚”古韵遗艺探寻传承团队通过多样化的传播形式,积极推进非遗文化的传承与保护,发掘中国民间传统手工艺的多重价值,并将持续传播更多中华文化、中国精神的价值符号和文化产品,为建设中国特色社会主义文化和中华民族现代文明贡献青春力量。

文案|青岛大学图书馆“小海豚”古韵遗艺探寻传承团队