近期,内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部(下称液态奶)一名工作20余年的员工就因工资问题愤然提出解除合同。

2002年1月,尚某怀揣着一腔热情进入公司生产部,作为一线生产员人凭借着踏实肯干很快晋升为车间主任,个人及团队先后荣获优秀青年,先进员工、优秀员工、劳动模范,公司特殊贡献奖、业绩大赛最佳业绩团队等嘉奖。2011年11月,转岗至销售岗位,通过自身努力及良好的工作表现,多次调动奔波于不同省份及市场,一路从营销主任又晋升为销售经理。同时也带领团队体系优化、渠道布建、敏弱察觉潜在风险客户及时处理和避免了不良事件发生,培养管理岗位人员多名,个人工作能力一直受到领导、同事乃至客户的好评。

尚某称,2019年12月至解除合同之前在江苏工作的两年期间,公司以销售岗位为不定时工作制已经相关部门审批为噱头,毫不顾及销售一线员工的身心健康及安全。通过各种工作沟通(出差)、市场检查、节日会战等为由在节假日变相要求加班,同时要求员工每日晚24点前完成当日工作日志,并由5级人员检查日志填写情况,对未按照规定要求填报的进行罚款处理。每天不仅要沟通客户、安排订单、日常报表、应对日常高频率的电话会议,还要走访市场上传至公司内部系统,日常的工作量极大,节假日经常被占用,在一次驾车出差途中就因一边驾车一边参加临时电话会议精神不集中导致出现交通事故。据统计,仅2020年至2021年节假日加班合计145天。

虽然心理压力山大,但是相关工作也在按规划有条不紊的开展,由是尚某也获得2021年一季度个人及团队绩效全国排名第三名和2021年上半年个人及团队绩效江苏省排名第一名。然而2021年7月份,上级部门在未与尚某任何沟通确认的情况下,自行增加年度及月度薪酬核算指标,调整增加幅度达34.24%。直至8月发放工资时,尚某才发现异样,为此与上级部门长达半年之久采取不同形式多次沟通指标调整事宜,但均未得到相关答复。

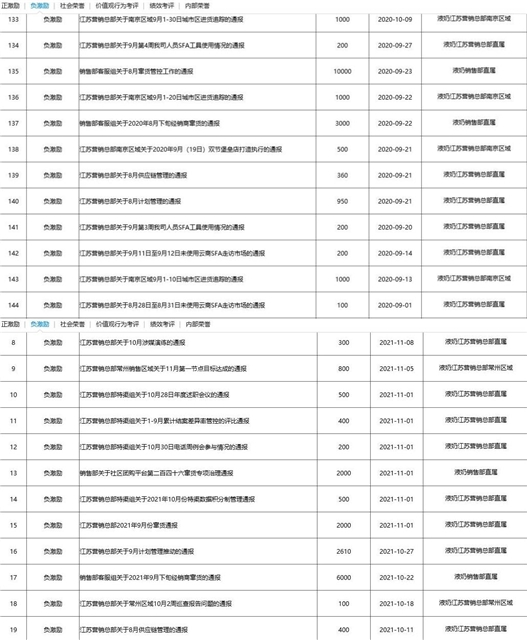

指标调整后实际工作中,一方面不提供工作所需保障、一方面还“享受”高额的所谓未完成相关指标的罚款,尚某月度甚至年均收入受影响。经尚某结合罚款条目统计,2020年加上2021年累计罚款共计159706.02元,为2019年罚款合计13986元的11.42倍,2021年7-12月罚款合计53585元,实发工资41086.94元,2021年7-12月整体收入为负12498.06元。从罚款条目可以看到,少则三五百、多则几千甚至万元的罚款,罚款事由苛重繁杂,有时间节点业绩达成进度罚款、未按要求完成市场走访罚款、辖区客户发生窜货连带罚款等。最令尚某难以理解的是,自己在公司不是双重岗位、也未享受双重岗位工资,2021年10月26日公司下发的通报显示,自己在同一问题的业务岗位、经理岗位分别罚款3000元。

尚某以不同方式多次向上级部门沟通及内部流程反馈,均未予处理。公司自行修改及调整劳动报酬指标、同时按照调整后指标实施高额罚款且针对有异议罚款提出申诉不予处理、加之高强度的加班,使得尚某身心疲惫不堪,无奈之下,在此工作二十多年奉献了所有青春的尚某于2022年2月8日委托律师提交解除合同,并向常州市劳动人事争议仲裁委员申请劳动仲裁。请求判令伊利液态奶支付经济补偿金和2020年、2021年度的未休年假15天及法定休假日、休息日145天的加班费,并返还被克扣工资。

律师表示:公司在未通知尚某更未与之协商的情况下,单方变更合同肆意违约,擅自增加绩效指标垒高负激励基础克扣工资,又不提供基本的生活保障,以此软暴力变相迫使尚某辞职,严重侵害了尚某的员工权益。且罚款没有任何法律依据,尚某既没损坏公物又没给公司造成经济或财产损失,正负激励相抵后为负数,明显超过劳动者当月工资的20%。而在程序上,公司以“通报”罚款的形式扣发的工资,推送员工签署电子版薪资确认函,明显就是企业在规避风险,员工如果想继续工作就不得不签,无法表达员工实际意愿,不符情理更不符法理。

2022年6月17日,常州市劳动人事争议仲裁委员会作出仲裁裁决书,裁决伊利液态奶支付尚某2021年应休未休年休假工资约4万元、2022年应休未休年休假工资约2万元,对尚某其他诉请不予支持。尚某对此裁决不服,提起民事诉讼至江苏省常州市天宁区人民法院,可是不知为何法院直至7月14日才受理。恰逢其时,伊利液态奶就该裁决也提出异议诉至内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗人民法院,并先于6月20日立案受理,现该案根据受理时间原则已移送至土特旗法院,组成合议庭等待开庭。

纵观全委,尚某认为伊利液态奶销售一线岗位的这种情况不是个体事件,并呼吁广大销售一线员工在遭遇不公时合法争取权益做到有理有利有节。员工和公司的关系往往基于内生的生产关系和结构导致处于弱势地位,负激励目的在于激发工作的积极性、主动性,效率性,推动公司的良性发展而不是以正常管理为由将最终解释权集于一身借为手段惩罚一个人、挫伤一大片。