——山东理工大学经济学院“桑梓共兴”实践团赴菏泽市牡丹区续写乡村振兴“解密之旅”

7月13日,山东理工大学经济学院“桑梓共兴”实践团继续在菏泽市牡丹区的调研行程,深入探访赵楼社区、洪福社区及曹州牡丹园,聚焦牡丹历史文化传承与文旅融合发展,进一步解码乡村振兴的多元路径。

赵楼社区:阅档案知古今,溯牡丹种植源流

上午九时,实践团首先抵达赵楼社区,重点参观了牡丹种植档案馆。在档案馆工作人员的介绍下,成员们了解了珍贵的牡丹种植历史文献、品种图谱及栽培技术档案。这些详实的史料系统记录了当地牡丹种植技艺的演变历程和品种培育的丰硕成果,为实践团了解牡丹产业的历史底蕴和技术积累提供了重要依据。成员们通过近距离接触这些档案资料,深刻感受到牡丹种植背后蕴含的深厚文化积淀与匠人精神。

此外,实践团成员还采访了工作人员,询问了关于牡丹品种、栽培技术突破的产业发展规划,使成员们不仅深入了解了牡丹从传统栽培到现代产业化发展的艰辛历程与辉煌成就,更深刻感受到几代牡丹种植者传承不息的匠人精神,以及国家层面对这一特色产业持续发展的战略重视。牡丹种植档案馆,无疑成为实践团解码菏泽牡丹产业历史根基与文化灵魂的关键一站。

洪福社区:品文化赋能乡村,强党建引领传承

紧接着,实践团转赴洪福社区,深入探访其独具特色的传统文化与基层治理融合模式。步入社区党群服务中心,浓厚的党建氛围扑面而来。墙面上清晰展示着“一队一个支部,一个支部一座堡垒”的基层组织架构,党员先锋岗的示范作用被置于突出位置。社区书记洪士庆向成员们系统介绍了“党建+文化”双轮驱动的发展理念,当地丰富的民俗文化资源及其在乡村振兴中的活化利用。洪书记强调,通过规范化党员发展流程和强化阵地建设,社区党组织已成为凝聚群众、推动发展的坚强核心,为文化传承和乡村振兴提供了坚实的组织保障。

在社区文化核心区域分布着不同的艺术展厅,实践团切身感受到传统文化的创新表达。该空间集文化展示、教育培训、居民活动于一体,精心设计的文化长廊融合了菏泽牡丹、民间书画等元素。洪福社区创新性将党员活动室、居民议事厅与文化学堂相邻布局,形成“党建领航、文化浸润、居民共治”的联动格局。成员们在此观摩了牡丹书画,沉浸式体验了菏泽文化在社区场景中的活化呈现。

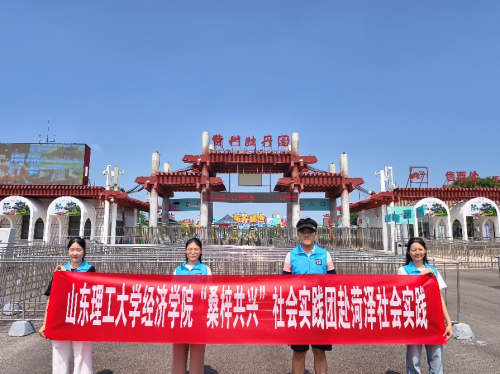

曹州牡丹园:观盛景探文旅,谋产业升级新篇

下午四时,实践团来到国家4A级旅游景区——曹州牡丹园,成员们实地考察了园区的规划布局、景观特色及游客服务设施。讲解员详细介绍了曹州牡丹园在推动牡丹产业与文化旅游深度融合方面的实践与探索,特别是在延长旅游季节、开发文创产品、提升游客体验等方面的创新举措。

步入历史文化展廊,“曹州牡丹甲天下”赫然在目,展板系统梳理了菏泽牡丹的千年栽培脉络。在非遗展示区,实践团成员们被琳琅满目的牡丹主题传统工艺深深吸引。列入国家级非遗的曹州牡丹剪纸凝聚着鲁西南民间艺人的独特审美;展柜中陈列的牡丹瓷作品,将牡丹的雍容之姿定格;菏泽刺绣既有传统“花样菏泽”的典雅,又融入现代设计元素。成员们通过详实的图文史料,深切感受到牡丹早已融入城市血脉,成为菏泽最鲜明的文化符号。

通过一天紧凑而充实的走访调研,实践团成员对牡丹产业与历史文化、旅游产业的深度融合有了更为立体和深入的认识。从档案文献中的历史传承,到社区里的活态文化,再到现代化景区的运营实践,团队成员深切体会到文化是乡村的灵魂,文旅融合是激活乡村资源、促进产业升级、实现农民增收的有效路径。实践团成员表示,将认真梳理总结两天来的调研成果,深入分析牡丹产业在种植、深加工、文化传承、旅游开发等环节的现状与潜力,结合专业知识,为菏泽牡丹产业的高质量发展和乡村振兴贡献青年学子的思考与智慧。(李亚盈)