本草为媒,春晖暖乡:山东中医药大学“本草春晖”服务队聊城实践记

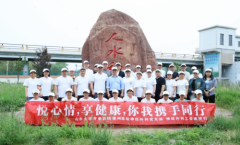

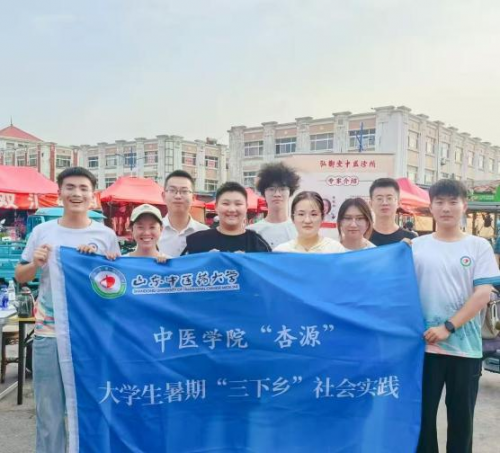

七月流火,暑气蒸腾,山东中医药大学“本草春晖”基层医疗服务队的10天聊城之行,在蝉鸣与药香的交织中落下帷幕。这一路,有义诊台边的耐心问诊,有灯下案头的研学探讨,更有队员们围坐一起的欢声笑语,让中医药的传承在实践中焕发活力。

每日清晨,阳光初洒肩头,单连峰老师和张平、布福森两位师哥带领队员们一同奔赴社区、市场或广场。义诊台一摆,脉枕一放,便成了最接地气的“诊室”。面对居民们的问询,老师们手把手教大家搭脉、辨舌象,师哥们则细心记录症状、讲解日常养护知识。从老人的关节不适到孩童的脾胃调理,队员们在实践中褪去生涩,逐渐学会将课堂理论转化为对患者的真切关怀——指尖的脉象、舌苔的变化,不再是书本上的抽象描述,而是与每一个鲜活生命相关的健康密码。

午后的时光属于自主研学。队员们或捧着《伤寒论》梳理条文,或对着药材图谱辨认性味,或三五成群讨论上午义诊时的疑难病例。阳光透过窗棂落在书页上,药香与墨香交融,成了独属于中医人的静谧成长时刻。

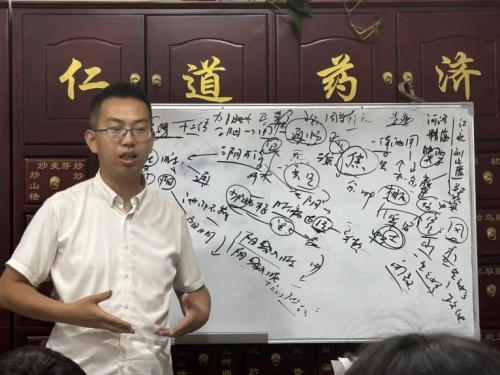

当夜幕降临,灯下的“会诊”与授课更显珍贵。老师们结合白天的病例,将抽象的中医基础理论讲得生动具体:“你看上午那位腹胀的阿姨,就是典型的‘脾气虚’,对应《金匮要略》里的‘腹满时减,复如故’……”师哥们则分享着自己的临床心得,从问诊技巧到用药思路,倾囊相授。遇到队员们提出的困惑,大家便围坐一起热烈讨论,直到思路豁然开朗。这样的夜晚,没有师生的隔阂,只有对中医药知识的共同渴求。

实践不止于学习,更有温情与欢乐。闲暇时,大家围坐一起制作中药香囊:苍术、白芷、丁香……药粉装入布袋,瞬间香气四溢。这些凝聚着心意的香囊,后来都送给了义诊时遇到的老人与孩子。桌游桌上的欢笑、聚餐时的谈天说地,让陌生的队员们成了并肩作战的伙伴,也让紧张的实践生活多了几分烟火气。

10天的时光短暂,却足够在每个人心中种下一颗种子。它是对“大医精诚”的深刻理解,是将中医药文化扎根基层的信念,更是队员们在互助中收获的情谊。当最后一次义诊结束,居民们握着队员的手说着“谢谢”,当队员们翻看笔记里密密麻麻的病例分析,便懂得:这场“三下乡”之行,早已超越了一次简单的实践——它让我们明白,中医药的传承,既要在书本中溯源,更要在田埂间、街巷里扎根,用脚步丈量土地,用真心传递温暖。

如今,行囊已收,但聊城的药香与笑脸,仍在记忆里芬芳。“本草春晖”的故事暂告一段落,但属于这群中医人的传承之路,才刚刚启程。